感動の運動スキル!

2022年月4月5日

感動の運動スキル!(その1)

僕は理学療法士としての経歴を、筋ジストロフィー症の子どもたちの施設から始めた。

卒業したばかりの僕はカシオのデジタル腕時計(G-SHOCKはまだ影も形もなかった)と角度計、すぐに壊れる巻き尺、そしてすぐにかすれてしまうボールペンを持って意気揚々と職場に向かったものだ。(現在でも巻き尺だけは壊れやすい。頑張れ、巻き尺!(^^;))

デュシャンヌ型筋ジストロフィー症の子どもたちは四肢の近位部の筋力群の低下が進行していく。進行すると腕や脚を持ち上げたりすることはできなくなる。そして四肢の近位部の筋群は重力に逆らって動けないほど弱っているのに、尖足と反張膝、そして体幹を反らして肩甲帯を大きく後ろに引いてバランスを保ちながら歩いている。

僕はそれを見てたまげたものである。

弱った筋力では重力に逆らえないので、骨・靱帯の制限を上手く利用して重力に押しつぶされないようなアライメントをとっているわけだ。

「こんな歩き方、誰が教えたんですか?」

僕は思わず先輩の理学療法士に聞いたものだ。

先輩は「誰も教えられない。子どもたち自身が生み出した」と当たり前のように答えた。

実はこれがその後興味を持つようになった「運動スキル」との最初の衝撃的な出会いだった。

特に驚いたのは、筋ジスの子どもたちの喧嘩の場面だった。

ある日、二人の子供達が向き合って喧嘩をしていた。一人が唾を吐きかける。僕は慌てて「やめなさい」と声をかけた。注意された子供はシュンとした。

しかし吐かれた方の子供は、まず右手を左手で持ち、両手で体の前で祈るように両肘を曲げて、両手を胸の近くまで持ってくる。それから右手の親指を口でくわえている・・・

「一体何をしているのだ?」と思った。

彼はその後、口で指をくわえたまま、頭を大きく後方へ反らし、さらに左へ反らしながら右手を顔の右側面に置く。そして右手の指で這うように顔と頭を登らせる・・・僕は見当もつかず、あっけにとられてじっと眺めていた。

子供は遂に右手を頭の上まで持ってきた。そして体幹を少し後方へ反らせてから頭を前へ振り出すように動かしながら右手を鞭のように相手の頭の上めがけて振り下ろした!唾の仕返しを叩くことで見事にやって見せた。僕は叩かれて泣きじゃくる子供をなだめながら、叱るのも忘れてひどく感動したものだ・・・・

その当時はまだ運動リソースや運動スキルという言葉は知らなかったので、この子供の創造的な体の使い方を上手く表現することができなかった。ひたすら「ただならぬ何かが行われた!」と思って感動した。「まるで魔法じゃないか!」と思ったものだ。

障害を持つとは、身体の筋力や柔軟性、体力、体と環境に関する情報などの運動リソースが貧弱になることである。たとえば脳卒中では麻痺によって、麻痺側の筋力が失われる。そうすると運動リソースを利用して課題達成を行う方法である運動スキルも失われる。結果、それまでできていたことができなくなる。座れなくなる、立てなくなる、歩けなくなる、食べられなくなる・・・

ただそんな中でも運動システムは、残されたわずかの運動リソースの最大限の利用方法を生み出したりするのである。つまり独創的な運動スキルを生み出して課題を達成するのだ。筋ジスの子どもたちのように支持性を得るために骨・靱帯の制限を利用したりする。

理学療法士になってからそのような思いもよらない独創的な運動スキルをたくさん見てきた・・・・

今回のシリーズでは、これまで見てきた様々な運動スキルを思い出して運動スキルというものについて少し考えてみたい。(その2に続く)

2022年4月12日

感動の運動スキル!(その2)

僕の父は70代の終わり頃に脳梗塞で左片麻痺になった。病院でリハビリを受け、何とか見守りで杖歩行ができるということで退院となった。退院当日、家にある普通のベッドを用意したが、ベッドに横になると起き上がれなかった。父は「ここにこうロープをつけてくれ。そしたらそれを引っ張って起きられる」と言ったのでつけてみたが、いざ実際にロープを握ると思ったように上手くはいかなかった。

次に「手すりをここにつけてくれ。病院ではそれで上手く起きられた」と言う。

手すりはなかったし、僕はその頃上田法という徒手的療法を習っていたので、まずはそれで体幹部の柔軟性を改善してみた。そうすると体幹の運動範囲や重心移動範囲が広がり特に手すりがなくても独りで起き上がれるようになった。

最初は1日もすると体が再び硬くなって独りでできなくなる。そこで上田法をまたする。できてはできなくなり、また上田法実施を2週間も繰り返している間に、改善した柔軟性という運動リソースを使い続けて柔軟性が維持されたせいもあるのだろう、またその寝返りから起座のための運動スキルも熟練してきたのだろう、上田法をしなくても常に独りで寝返りからベッドの端座位へと起座できるようになった。

「どうだ、これが運動の専門家たる僕の実力だ。見直したか、親父!」と心の中で自慢したものだ。

しかし起立はベッドが低かったこともあってなかなか出来ない。起立練習を繰り返せばそのうちにできるかもしれないが、「それまでは立ち上がり用の手すりをおいた方が良いだろう」と言った。専門家らしく偉そうに言った・・・

親父はしばらく考えていたが、杖をとると握り部分とは反対の杖先を握ると僕に言ったものだ。

「そこをどけ!」

僕はムッとしてその場を離れたのだが、親父は僕のすぐ後ろにあったテレビ台のキャスターに杖の持ち手部分を引っかけて、杖を引っ張り、よいしょと立ち上がって見せた。

「ここよ、ここ!」と親父はニヤリと笑って自分の頭を人差し指で指して見せた。「頭を使えよ!」とやって見せたわけだ。僕が子供の頃から、将棋などして僕を負かせるといつもそうやって威張っていたものだ!(^^;)

またどうしても怖がって独りで歩こうとしない。付添がいるという。しかし「手すりがあれば独りで歩ける」という。しかしうちの家は農家の古い造りで、親父の部屋から台所までは和室二間があって、障子になっている。

「どうしよう、手すりはつけられんなあ」と悩んでいると、親父は「立たせてくれ」という。

立たせると、いきなり右手で障子をブスリと破いた。そして障子の真ん中にあった太めの骨組みを握ると障子を押しながら歩き始めた。そして「他の障子をのけてくれ」という。一枚の障子を押して歩き、次の部屋の一枚の障子をまた持って歩き始めた。帰りはそれを持って横歩きに歩いて自分の部屋に戻った。

「うーむ」と僕はうなった。「なるほど、親父は患側下肢の支持性に問題があるのではなく、基底面内に重心を保持したりバランスをとったりすることに不安があるので、体重を支えるような頑丈な手すりは必要ないのだ。重心を上手く保持できる程度の支えで十分なのだ」と今なら納得できる。親父はCAMRで言う基礎定位障害を持っていたわけだ・・・・

結局、運動問題に関する問題解決では親父の二勝一敗である。(イヤ、勝負ではないのだが(^^;))しかも僕の一勝は、親父の体幹部の柔軟性という運動リソースを改善しただけで、寝返りから起座、杖とテレビを使った起立、障子を使った移動と主な運動スキルはほとんど親父が自身で発見し、生み出したものだ。

それも無理がない。必要で利用可能な運動リソースはなかなか外部から観察してもわからないものだ。言い訳ではないが、特にその頃僕は小児の臨床経験が主だったので経験不足もあったのだろう。

もちろん親父との経験はその後の僕のセラピスト人生に大いに役立っているのだが、この続きは次回の心なのだ。(その3に続く)

2022年4月19日

感動の運動スキル!(その3)

親父との問題解決の経験はその後随分役立った。

それまでの僕の運動スキルのイメージは、「残された数少ない身体のリソースを効率的に使って課題を達成する」であった。前々回のデュシャンヌ型筋ジストロフィー症の子供のように残り少ない筋力を最大限利用したり、骨靱帯の制限を最大限利用したりといったところだ。

だからそれまでの僕は身体リソースの改善ばかりに注意が向いていたように思う。筋力が弱ければ筋力を改善、体が硬くなれば柔軟性を改善といった感じだ。何か運動問題が起きれば身体リソースの改善によって課題達成力を改善しようとしたわけだ。

しかしこれだと必ず壁にぶち当たる。脳卒中片麻痺の方では、麻痺の改善はあまり見られない。麻痺が軽度で急性期なら時間経過とともに軽くなることもあるが、回復期で中度から重度になるとほとんど見られない。

もちろん動作訓練や筋トレを行うと筋力自体、少しは改善するのだが、生活課題の達成力がそれで改善するわけでもないことを実感する。

しかし親父との経験は環境リソースの重要さに気づかせてくれた。自分の身体だけでできないとき、あるいはもっと楽に課題達成したければ環境内の様々なものをリソースとして利用すれば良いわけだ。

たとえば脳卒中片麻痺の重度の患者さんが平行棒を掴んで立位保持ができるようになる。それで両脚間での重心移動、片脚保持の運動課題を行い歩行練習に移行する。

そうとすると患側下肢が振り出せない。体幹部や健側上下肢に力が入って重心移動を起こそうという動きも見られるが、新品の訓練用の靴は床にピッタリと貼り付いて患側下肢は動きそうもない。

見ていると新人のセラピストなどは自分の足で蹴って患側下肢を振り出して歩行練習をしている。しかしそれでは患側下肢の振出しの運動スキル学習にはならない。

僕は親父のおかげで環境リソースの利用をすぐに考えるので、古い靴下の先っぽを切った袋をいつもポケットに入れている。それを患足の靴の先にかぶせてやるわけだ。そうすると摩擦がなくなって小さな力と重心移動で患側下肢が振り出せるようになる。

そうすると他のセラピストが口を尖らせて問題を指摘してくる。

「靴下を履いて振り出していたのでは、将来的にも靴下なしでは振り出せないのではないか?」

いや、大丈夫である。最初は靴下なしでは振り出せないが、何度も振り出している間に自身のどの動き方や力の入れ方がより下肢を振り出すかを試行錯誤し、適切な運動スキルを発見し、熟練してくる。アクティブに使われることによって、特に健側下肢や体幹の筋力も上がってくる。患足の振出だが、遠く離れた健側上肢の動きも変化してくる。やはり部分の動きとは言っても全身が参加して動かしているのだ。

もちろん患者さんにとって、それらが言語化されることはない。運動スキルとは言語化されない運動に関する知能によって発達・熟練するのだ。

そうしてしばらくすると靴下なしで患側下肢を力強く振り出されるようになる。多くは「分回し」という運動スキルへと発達する。少数の方は「健側下肢の伸び上がり」という運動スキルを発達させる。

現在は靴下の先ではなく、ホームセンターや百円ショップで手に入るポリプロピレンの板やマジックベルト、紐などを使って「スベラース」という装具に仕立てている。大小作っていろいろな障害の患者さんに使っていただいている。

こうしてみると、僕達医療的リハビリテーションのセラピストの最初の仕事は主に筋力や柔軟性などの身体リソースの改善や杖やスベラースなどの環境リソースの提供にあるのではないか。つまり運動リソースの豊富化である。

そうすると患者さんは豊富になった運動リソースの効率的な課題達成のための利用方法、つまり運動スキルを自然に考えていかれるのだ。人は生まれながらの運動問題解決者であるとつくづく思う。

もちろん運動スキルの獲得についてはセラピストの手伝えることも多い。しかしここでセラピストが「俺が正しい運動スキルを教えてやろう!」などと、とんでもない勘違いをしていると患者さんは大変なことになるのである。

次回はこの点についてもっと考えてみたいと思う。(その4に続く)

2022年4月26日

感動の運動スキル!(その4)

セラピストが、患者さんの「生活課題達成の運動スキル獲得」を手伝うためには、運動スキルとは何か、どのように獲得されるか、について学ぶ必要がある。

まず「運動スキルとは何か?」という問題だが、従来の医療的リハビリテーション分野での伝統的な考え方は、「運動スキルとは、課題達成の運動を正確に何度も繰り返して経験し、その感覚入力の繰り返しによって頭の中に確立される運動プログラムである」ということだろう。一度プログラムとしてできあがるとそれを基に課題達成のための運動が状況に応じて適正に修正されて繰り返されるという訳だ。いわゆる「運動コントロールのプログラム説」だ。

これはなんとも妙なアイデアである。

元々人は動物や人の体を観察・研究していろいろな機能を達成する機械を作ってきた。その結果、いろいろな機能を実現する機械が生まれてきた。コンピュータの様な記憶し、判断し、命令する機械も作られた。

ところが今度は逆に、人の脳を理解するために、コンピュータをそのモデルとして考えるようになってしまった。運動学習とは、憶えるべき運動を何度も繰り返してその動きをプログラムとして脳に蓄え、体を動かすときの指令として使うのだ、と。

元々人の動きをモデルに作ったロボットだが、今度はそれをモデルとして人の運動を理解しようとしている。これではまるで主客転倒ではないか?

昔から運動学習分野では、一つの運動を憶え学習するためには何度も何度も莫大に繰り返すことが重要だということはよく知られてきた。しかしながら、もし人が一つの運動を憶えるために莫大な繰り返し練習が必要だとすると、人の脳はとんでもなく低性能のコンピュータということになる。そんなことでは運動学習のためだけに莫大な時間を過ごすことになってしまう。それでは生存競争を生き残れなかったのではないか?

これに他の方向性を示したのがソ連の運動生理学者のベルンシュタインだ。

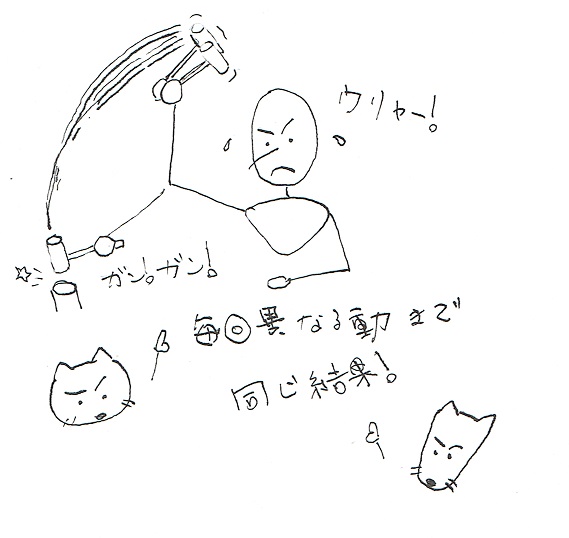

彼は最初労働者の運動技能を研究していたのだが、妙なことに気がついた。熟練した鍛冶屋がハンマーで釘の頭を打つのを観察する。ハンマーは毎回間違いなく釘の頭をヒットする。熟練の技である。しかしその様子を運動分析機で観察してみると、肩の角度や腕、ハンマーの軌跡は毎回微妙にずれていることに気がつく。

ロボットの腕ではもし肩の動きが1ミリずれると、1メートル先のハンマーは何センチ以上も大きくズレてしまう。

でもロボットは正確に同じ運動を繰り返すことができるのだ。というのも、体は硬いフレームや腕や関節を持っていてそれぞれの部分の動きはブレや誤差が極端に少ない。一つ一つの部品を見ても、ロボットの部品は軸の回りを回ったり行ったりきたりする自由度1の動きしかしない。それががっちりと組み合わされて動きを生み出すので常に同じ運動を繰り返す訳だ。だからコンピュータのプログラムで毎回同じ運動を生み出しうる訳だ。だからロボットは同じ運動を正確に繰り返す、いや、むしろその一つの運動しかできないのである。(しかし実際には環境の条件で同じ動きを繰り返さないことも多いとか(^^))

一方人間の体は、柔軟な筋肉を収縮させて引っ張る力だけで動きをコントロールする。筋はゴムの様に粘性を持つので同じ運動を繰り返すのは難しいのだが、骨の何方向にもこの柔軟な筋肉が付着していてそれらでバランスをとりながら骨をコントロールしていることになる。関節も平面関節や球関節では無限の動き方を靱帯で制限している。しかしそれでも二軸・三軸の動きを生み出すので一つの往復運動しかしない機械とは比べものにならないくらい豊富で多様な動きとなる。

極端に言えば、コントロールしにくいグニャグニャでルーズな体で、毎回微妙に違う運動を生み出し、それでもなお正確に同じ運動結果を生み出せるようになることが運動学習の本質なのである、とベルンシュタインは指摘したのだ。

つまり機械と人の運動システムの根本的な作動の違いは、機械は同じ運動しか繰り返せないので同じ結果を生み出すのだが、人は毎回同じ運動は繰り返せないのだが、その毎回異なった運動で同じ結果を生み出していることになる。ここに難しさがあるというわけだ。ではどうやってその難しい課題をこなしているのだろうか・・・・?

どうです?おもしろくないですか?次回はそれをどうやっているのか、そしてその運動学習がどのように行われているかをもう少し考察して、運動学習の本質に迫ってみましょう(^^)(その5に続く)

2022年5月3日

感動の運動スキル!(その5)

機械は同じ運動しか繰り返せない構造なので同じ結果を生み出す。しかし人はグニャグニャでルーズな体なので毎回同じ運動は繰り返せない。でもその毎回異なった運動で同じ結果を生み出している。これが何を意味しているか、ベルンシュタインのアイデアを見てみよう。

まず人の体はグニャグニャでルーズである。これを正確に思い通りにコントロールするのは大変である。体は様々な方向に無限に動きうるし、コントロールしなければならないものが多すぎる。だからある程度筋や神経のレベルで一つの塊として組織的に動く単位を作ってやれば良い。ベルンシュタインはこれを「協応構造」と呼んでいる。

佐々木正人は「自動車の前輪を左右それぞれ独立に操作するのは大変だが、ハンドルで両輪が同時に同じ方向に動く仕組みでコントロールが容易になる」という例を挙げて協応構造を説明している。わかりやすい。そのように一つの課題達成に対して、ある程度まとまった動きをする構造を作ることによってコントロールを簡単にすることができるわけだ。

つまり良い協応構造を作ることが一つ目。

そして一回毎に異なる運動で毎回同じ結果を生み出すには毎回ハンマーで釘の頭を打つ前の微妙な調整が必要になる。これは予期的な知覚情報学習によって行われる。

つまり運動コントロールとは、過去に憶えた運動の形を再現しているのではなく、毎回異なる運動で同じ結果を生み出すために、毎回の状況に応じて予期的に起こりうる結果を修正するための「予期的な知覚情報の利用」というスキル獲得が必要である。

これが二つ目。これは運動学習が単に「記憶して再現する」などと言う単純なことではなく、結果が出る前に、その一回毎に異なる運動を予期的に修正して成功に導くためのやり方を学習しているわけだ。

これはゴムの様な体を予期的にコントロールして同じ結果を出すのだからとても困難な仕事だとわかるだろう。だからこのスキル獲得のために運動学習はとても時間がかかるのだ。

こうしてみると運動課題達成の運動スキルが発見され、獲得され、熟練する過程は次のような段階で考えることができる。

まずは課題達成運動の協応構造を作ることである。課題達成のための利用可能な運動リソースを見つけ、試行錯誤し課題達成に近づくような安定した協応構造を作るのである。たとえばバスケットボールのフリースローで、最初はボールがゴールに届かなくても、色々やり方を試しているうちに両膝のバネを使って安定的にボールがゴールに届くようになってくると、ある程度の協応構造ができたわけだ。

そして次の段階に突入する。バスケットボールでは毎回体の知覚とその結果を様々に何万回も繰り返し、身体がある関係や状態を作ると課題達成の調整が上手くできるようになって、シュートの成功率が格段に上がってくる。つまり予期的な知覚情報の利用のスキルが上手く働き始める。

このように二つの段階がある。

確かに私たちの臨床でも二つの段階があることがわかる。

まずは片麻痺患者さんが、はじめて歩き始めるとき。

最初うまく麻痺側下肢が振り出せない。しかし体を探って様々な使い方を試行錯誤する。やがて健側の体幹などを使って患側下肢を振り出せることを発見し、繰り返すと、いわゆる分回しという安定した協応構造ができるわけだ。平らな床面を何とか歩けるようになる。しかしまだ不安定だ。

やがてある程度平らな床上での歩行が安定してくると、坂道や階段や屋外歩行を何度も繰り返す。最初は簡単にデコボコに足底を引っかけてバランスを崩していたのが、やがて不意の引っかかりにもバランスを崩さなくなってくる。これまた環境や状況毎の歩行のための予期的な知覚情報が上手く利用できるようになって熟練してくるのである。こうして美しく安定した分回し歩行が獲得されるのである。

運動学習を進めるためにはこのような二つの段階を経るわけだ。さて、このアイデアはどうだろう?次回、もう少し検討してみたい。(その6に続く)

2022年5月10日

感動の運動スキル!(その6)

前回ベルンシュタインの協応構造と予期的知覚情報の利用スキルのアイデアを紹介した。

今回はこれらについてもう少し検討してみたい。

まず協応構造である。協応構造は脳の中に刻み込まれたプログラムの様に決まった形ではないだろう。

協応構造を形作る筋力や柔軟性は周りの温度や痛み、ストレスなどにもよって変化する。つまり協応構造自体も様々な影響を受けてその状態は動揺するものである。

たとえば私達の歩行時の協応構造も刻々と変化する。朝起きた時は一晩中あまり動かなかったせいで体が硬くなっていて、足裏が床を擦ったりする。私達はただちにこの状態変化に合わせて歩くわけだ。若い人にはわかりづらい例かもしれない。僕のような前期高齢者になると非常に大きな影響を感じるものである(^^;))まあ平地の歩行程度であれば、他に問題がなければそれでもなんとか課題達成する。

でもスポーツのように課題達成がそもそも困難である場合はその場その場で行き当たりばったりに調整していたのでは間に合わなくなる。

たとえばイチローはメジャーを代表する名選手になってからも、毎日素振りやキャッチボールのような基本練習を欠かさなかったばかりか、非常に重要視してかなりの量を行ったそうだ。その必要性を強く感じていたからだろう。

おそらく心身の状態はその時、その場で変化するものだからその時、その場でもっとも課題達成に近づくように協応構造を常に修正する必要を感じていたに違いない。プロのバスケットボールでも、試合前のフリースロー練習の調整が必須だという。

スポーツなどの達成の難しい課題では常に協応構造を探索し、調整し、その場その場で適正なものを創造していくことが重要なのである。一見その人らしいフォームだが必ずしも決まり切った同じ状態が再現しているわけではないのである。選手によって同一のルーティーンのような儀式めいた動きを繰り返すのもその場で適切な協応構造を創出するための手続きかもしれない。

つまり協応構造は自動車のハンドルのような安定した構造ではなく、可変的で不安定なものなのだろう。

「予期的な知覚情報の利用」にも気をつけたいことがある。

まず第1に知覚はカメラやマイクロフォンの様に受身の存在では得られないということだ。ベルンシュタインは次のような例を挙げて説明する。眼球の動きを薬品で動かないようにするとものの形や大きさが知覚できなくなるそうである。形を知るには対象の形をなぞるような眼球の能動的な動きが必要なのだろう。

知覚とは受身ではなく、非常に能動的な過程なのである。アフォーダンスを提唱したギブソンの生態心理学でも知覚情報は与えられるものではなく、能動的に動いていく運動システムであり、知覚システムでもある身体によって探られるものであるとしている。つまり自ら動くことによって始めて自分の体と環境のことがわかってくるのである。

決して他動的な感覚入力などによって得られるものではないのである。

さらに課題達成の予期的な知覚情報利用のスキルは、その達成するべき課題を通してしか得られないことがわかっている。つまり歩くための運動スキルは、重力の影響を受けながら様々な形状や性状の床や地面などを歩くことによって体がどのような影響を受けてどのような結果となるかを通してしか学習できないのである。だから歩行が不安定だから「横になって立ち直りの練習をする」とか「椅子に座って四頭筋を鍛える」は無意味とは言わないまでも歩行の運動スキル学習の目的にはそもそも適っていないのである。(その7に続く)

2022年5月17日

感動の運動スキル!(その7)

今回は運動スキルの訓練、あるいは運動スキル学習について考えてみたい。

医療的リハビリテーションはもともと整形疾患などの分野で始まったものだ。だから伝統的に筋力や柔軟性、痛みを改善したりすることが主に行われてきた。つまり身体リソースの改善がメインである。

と言うのも整形疾患では傷害は局所的であり、一時的であることが多い。早い話、たとえば右下腿骨を骨折しても、左下肢、体幹、上肢には何の問題もない。失われる運動スキルが少ないのである。もちろん免荷期に歩く場合、新たに松葉杖を使った歩行スキルを学ばないといけないが、他の身体部位が健康であれば、最初にコツだけを伝えて、しばらく一緒に歩いていれば使いこなせるようになることが多い。トイレでのズボンの更衣動作も片脚立位で行ったりしなければならないが、独りで手すりや壁などを使って何度かやるうちにすぐにできて、熟練してくる。

つまり運動スキル学習については、実際にやってみるだけで特に問題なく行われるのである。だから運動スキルについてはあまり考える必要はないのである。しかも骨折であればやがて治癒してくるので、いつのまにか健康なときの運動スキルが復活するわけだ。

だから伝統的な医療的リハビリテーションには運動スキルの考え方はあまり見られなかった。

もちろん後に不安定ボードなどを利用した体の使い方、つまり運動スキルトレーニングは行われるようになる。特に筋力低下があったり、可動域低下が部分的に残っていたりすると、歩いたりするうちに痛みが生じたりするのでそのような運動スキルトレーニングの必要性があるのだが、多くの場合筋力や可動域の改善に伴い、さらに日常生活の中で多様に使われるうちに元の運動スキルが復活してめでたし、めでたし・・・ということも多いのである。

しかしリハビリが脳性運動障害などを対象にすると状況が変わってくる。たとえば脳卒中後の片麻痺では、半身が麻痺するなど障害は広範囲になる。つまり健康時にできた様々な生活課題達成のための運動スキルはほとんど失われてしまう。しかもこの麻痺はずっと継続するのである。

こうなると患者さんの生活課題達成力を改善するためには、新たに利用可能な運動リソースを探し、半身麻痺のある体で生活課題を達成するための新たな運動スキルを探し、試行錯誤し、熟練して身につける必要が出てくる。ちょうどこの第一話で筋ジスの子どもたちが、筋力低下に連れて骨靱帯の制限を利用した独特の歩行方法を編み出したように、である。

歴史的に見ると脳性運動障害に対しては、日本では半世紀以上前から「正常化の運動学習」を売りにするアプローチが大きな影響力を持っていた。実際、僕も若い頃には「これが実現すればどんなに素晴らしいことか!」と思ったものだ。しかし、半世紀以上経っても麻痺は治ることはなかった。そこでスローガンは「正常に近づける」のように変化しているようだが、飽くまでも健常者の運動スキルに近づけることにこだわっているようだ。

健常者は豊富な筋力、柔軟性、身体と環境とその相互作用に関する知覚情報量などの莫大な運動リソースを背景に、柔軟で多彩な運動スキルを発展させているのだ。それを半身麻痺によって貧弱になった運動リソースで、健常者の運動に近づける、という発想がそもそもいかがなものか。手段がないのに目標だけを掲げているように見える。

また筋ジスの子どもたちのところでも述べたが、運動スキルを生み出すのは行為者本人である。運動スキル学習とは、行為者本人が利用可能な運動リソースを発見し、様々に試行錯誤して、達成可能な運動スキルを発見し、熟練する過程である。

それを人の体を機械、脳はコンピュータと誤解して、他者が他動的な運動感覚によって運動学習させるなどは方法がまったく目的に適っていない。

だからセラピストは運動スキル学習の過程をよく理解して、どのようなアプローチをするかを計画し、準備しておく必要がある。次回はそれについて考えてみよう。(その8に続く)

2022年5月24日

感動の運動スキル!(その8)(第186週目)

ベルンシュタインや生態心理学、動的システム論のテーレンら、その他の研究を通じてわかってきた運動スキル学習のことを簡単にまとめておこう。

もちろんこれらのアイデアを真実と鵜呑みする必要はない。うまく道具として役立てたいし、有用な道具であるかどうかも臨床で見極めていただければと思う。

①運動スキル学習は、実際に達成するべき運動課題を通してしか学べない。たとえば歩行スキルを身につけるためには歩いてみるしかない。現実に出会う様々に変化する環境内を安全に歩くための運動スキルは、様々な環境内を歩くことによってしか得られないのである。

②人の運動システムは物理的に非常に個性的である。つまり個別性が高い。同じ運動課題を同じ条件で行っても個人ごとにやり方が全然違っていたり、学習過程が異なっていたりする。だからこそ一様な教え方は意味をなさないこともあり、基本的にその人自身が利用可能な運動リソースを見つけて、可能な運動スキルを試していかないといけないのである。

③運動スキル学習は知覚情報活動を通して行われる。知覚情報活動は、動くことが基本である。視覚はカメラのように受身に光を得ているのではない。形をなぞるような眼球の動きがないと形や距離がわからない。聴覚も音がした方を動いて見る、つまりアクティブに聴くことによって方向や距離、音の性質などが情報として得られることが視覚障害者の研究で示唆されている。触覚もアクティブに触っていかないと形や表面の肌理、重さなどいろいろの性質もわからない。知覚情報を受け取るということは、まずアクティブに動いて探っていくということなのである。

従って他者が動かしたり感覚入力したりするということと実際の運動スキル学習ということはまったく別のことをやっているのであって、運動学習の目的に適っていないのである。

④学校では視覚、聴覚、触覚などと感覚毎のモデュールが独立しているように学ぶが、運動スキルの学習中は、常に動員できる知覚はできるだけ参加で探索の活動をしているのである。たとえば初心者がピアノを弾くときは、視覚が主導的な役割を担っているようだが、同時に触覚によっても学習している。だからいつのまにか見なくても弾けるようになるわけだ。

⑤自ら動き、探索することによって次々に明らかになる知覚情報がある。触ったり振ったりしてわかる性質、動いて見る角度を変えると見える形、叩いて聴いてみて初めてわかる性質など。課題達成の運動スキルを探ることもまたそうである。脚を踏み締めるときの大地の性質と自分の体の反応、握りしめた棒の安定性と自分の体の動揺などもまた動くことによってわかってくる自らの身体、関係している環境、そして身体と環境の関係である。

簡単に言えば知覚情報は与えられているのではない。自らピックアップしているのだ。

そしてこれによって次の運動が導かれ修正されるのである。生態心理学のギブソンはこの知覚情報をアフォーダンスと呼んでいる(ように思う)。

⑥運動スキルは転移する。それは運動の形が似ているからではなく、作動が似ている場合に転移する。たとえば冬のオリンピアンである橋本聖子さんは夏には自転車競技で日本代表になっている。接地面の小さい道具に乗ってバランスをとりながら左右交互に脚を踏み締めて前進する」という作動が似ているからだ。

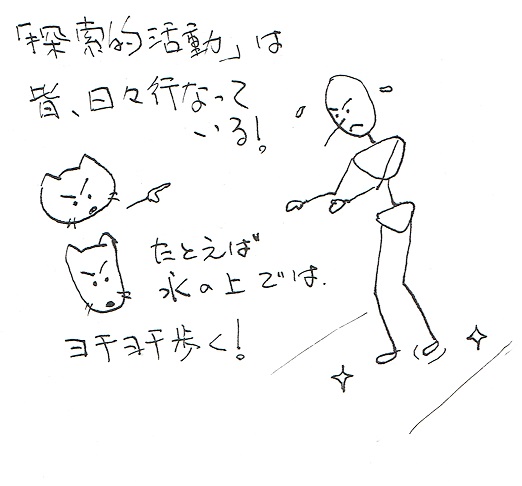

⑦生態心理学では動物の活動は遂行的活動と探索的活動の2種類に分けている。リードによると探索的活動は知覚情報の探索と利用の活動である。つまりCAMR流に言えば、利用可能な運動リソースを探し、様々に試し、課題達成可能な運動スキルを創造する活動である。つまり動いて知覚情報を得て、課題達成の方法を導き出す活動である。

さて、どうだろうか?要は、運動スキル学習とは学習者本人が必要な課題を通して、動いて色々試すことでしか得られないと言うことである。決してセラピストが「エッヘン!私、運動の専門家ですから!」と威張って他人に教えられるものではない。

次回は臨床で運動リソースの豊富化と運動スキル学習を進める具体的な方法について検討してみたい。(その9に続く)

2022年5月31日

感動の運動スキル!(その9)(第187週目)

感動の運動スキルは、患者さん自身が必要な課題達成のために自ら生み出すものだ、というのが今回のエッセイのメインのテーマだ。

たとえば筋ジスの子どもたちの歩行や片麻痺患者さんの分回し歩行や伸び上がり歩行もセラピストが教えたのではなく、患者さん自らが自分の身体を探り、利用可能な運動リソースを見つけ出し、それを利用して生み出した素晴らしい運動スキルだ。

それなのに分回し歩行は、「やれ、代償運動だ」の「やれ、異常歩行だ」などとセラピストから非難されてしまうこともある。セラピストの仕事は、「健常者との運動の違いを指摘することだ」と言わんばかりである。わざわざ指摘しなくても、違うことは誰でも見てわかることだ。

でも実際のところ、指摘はしても麻痺を基にした分回し歩行を健常者の歩行にすることはできない。麻痺は治せないからだ。つまり健常者の歩行とは違って当たり前だし、意味のない指摘はやめるべきだ。

伝統的にセラピストは「運動の専門家として正しい運動を教えるべき」という思い込みがある。そしてその背景には、健常者への同化思想がある。「健常者と同じように美しく歩くべき」といったところだ。「違う」ことを認めようとしない偏狭な心だ。

さらに人を自然が生んだ機械として、脳はコンピュータとして理解しているのではないか。脳の中のプログラムを書き換えれば運動も変わると思っているようだ。だから脳の中のプログラムの書き換えがセラピストの仕事だと思っている人もいる。

しかし元々脳はコンピュータの様にプログラムとして憶えて再現しているわけではない。運動スキルは状況変化に応じて柔軟に、創造的に生み出されているものだろう。

人は生まれながらに運動問題解決者であり、運動課題達成者なのだ。一人一人が異なった物理的性質を持った身体であり、みんながそれぞれに自分独自の運動スキルを発達させている。その人自身が困難な生活課題に出会えば自律的に運動問題を解決して、運動課題を達成してきたのである。

そして患者さんは障害に絶望し、立ちすくむ迷える小羊ではない。ただセラピストの助けを待っているだけのか弱い存在ではないということである。

歩く課題があれば、自ら麻痺のある体で利用できそうな運動リソースを探して試し、その利用方法である分回し歩行のような独創的で素晴らしい運動スキルを生み出すのだ。ご自身で創造的に運動問題を解決し、必要な運動課題を達成しようとされているのだ。

たとえ自覚はなくても一人一人が自らの運動システムの専門家なのである。

だからセラピストも人を機械のような受身の存在として誤解し、「私が間違った運動を指摘し、正しい運動を教えてあげよう」などと思うのはとんでもない勘違いだ。

ではセラピストは何をする人なのか?

患者さんは自律的な運動問題解決者で、運動課題達成者である。患者さんは運動問題に直面するとまず利用可能な運動リソースを身体の内外に探す。そして見つけると何とか運動問題解決や課題達成に利用できないかと試行錯誤を行い、その人だけの独創的な運動スキルを生み出してくる。

そして生態心理学のリードはこの過程を「探索的活動」と呼んでいる。

そう、人が基本的に問題解決や課題達成でいつもしているのはこの「探索的活動」なのである

だからセラピストもこの患者さんの探索的活動にセラピストの立場から協力してみたらどうか?CAMRでは、「患者さんは患者さんの立場から、セラピストはセラピストの立場から協力して探索的活動を通して運動問題の解決を図ったり課題達成力を改善する」ことを「協同探索」と呼んでいる。協同とは異なる立場から同じ目的のために働くことである。

これがCAMRを行うセラピスト、カムラー(Camrer)の基本的な視点なのである。

次回はこの「協同探索」について説明してこのエッセイを終わりにしたい。(最終回へ続く)

2022年6月7日

感動の運動スキル!(最終回)

「協同探索」は、患者さんの運動問題を「患者さんは患者さんの立場から、セラピストはセラピストの立場から協力して探索的活動を行い、利用可能な運動リソースを増やし、柔軟な運動スキルをできるだけ多彩に生み出して、患者さんの生活課題達成力を改善する」ための活動である。

人は何か必要な運動課題が達成できない、つまり何らかの運動問題が発生すると自律的に利用可能な運動リソースを見つけ、課題達成のための利用方法である運動スキルを生み出そうとする。これが探索的活動である。

またセラピストが指示するまでもなく、誰もが日々自然に行っている活動である。

凍った路面を歩く時には転倒しないように、自然に歩隔を広げ、歩幅を小さく、すり足気味にして歩くスキルを見つけ出す。

水田を歩く時には、自然に膝を高く挙げ、爪先が抜けやすいように尖足にして持ち上げる歩行が自然に生まれる。(いわゆる鶏歩の形である)

首を寝違えて痛みが出ると、痛みが起きないように体幹と頭部を固定したまま硬くして問題解決を図る。

靴擦れが踵骨後部にできると、爪先に重心を移動してその傷が靴に触れないように歩くスキルが生まれる。

人は生まれながらの自律的な運動課題達成者であり、問題解決者であるということだ。

セラピストはまずこの根本的な性質を大事にするべきだろう。人の体を機械として、脳をコンピュータとして理解していたのではとても協同探索はできない。「脳のプログラムを書き換えれば良いのだ」などと暢気に考えて、一方的、支配的に患者さんの運動をコントロールしようという態度では、協同探索は無理なのだ。

しかしこの自律的な探索的活動にも問題が生まれることがある。運動システムは問題解決のつもりでも、時にはその問題解決のスキルを繰り返すことで新たな問題が生まれてくることがある。これは偽(にせ)解決と呼ばれる。

たとえば足部は柔軟に大地の起伏に合わせて傾きを吸収する働きをしているのだが、これが硬いままデコボコ道を歩くと、デコボコを膝や股関節で吸収しながら歩かねばならない。つまり股関節を外転し、膝を捻りながら上下動を吸収する運動スキルを繰り返してしまう。そうすると膝に負担がかかって膝痛を起こしてしまう。「足関節が硬いままでもスムースに重心移動する」という問題解決の運動スキルが、今度は膝痛を起こすという偽解決に変わってしまうのだ。

この場合膝関節周囲筋の筋力や関節内運動を改善しても、膝痛の問題はあまり改善しないこともある。足関節の可動域低下をまず改善した方が手っ取り早い。

だからセラピストは、人の運動システムの作動や問題解決の過程を良く理解しておく必要がある。「自律的に問題解決して課題達成を行う」という常に行われる作動は素晴らしいものだ。しかし一方でその問題解決は、その場その場の場当たり的なものが多く、時にはそれが長々と繰り返されることで新たな問題を生み出してしまうのだ。

協同探索においては、セラピストは運動リソースの知識とその改善のノウハウを持っているので、患者さんの様々な運動リソースの改善に役立つことができる訳だ。そして運動リソースを豊かにすれば、それを利用する患者さんの運動スキルは自然に多彩に柔軟になる可能性が高まる。

セラピストは、更に多くの経験を積むに従って、運動スキルに関する適切なアドバイスもできるようになるものだ。しかしここのさじ加減は難しい。このシリーズでも見たように運動スキルは患者さん本人が生み出すものだ。

しかしセラピストが患者さんに対してアドバイスをするときは支配的になりやすいところがある。つい「こうするべき」とか「健常者のような運動を行うべき」とか「これが正しい運動だ!」になりやすい。それは患者さん自身の探索的活動を妨げてしまう。

さらに患者さんの運動システムが自律的に採った問題解決の運動スキルがやむを得ないものか、あるいは偽解決かを判断していく必要がある。

セラピストは様々な身体リソースの変化を試し、その結果をモニターするような探索的活動を行って、生活課題達成力がより良い状態に働くように持っていくことが重要な役割になるだろう。

さて、「協同探索」については書くことが多く、詰め込み過ぎてしまった(^^;)これだけの説明ではとても物足りない、中途半端なものになってしまった。またシリーズを改めて書いてみたい。(終わり)