”状況的アプローチ - 上田法技術を活かすための枠組み(上田法治療ジャーナル, Vol.22 No.2, p59-88, 2011) ”

今回は9章を載せています。

この9章以降はこれまでこのホームページでは掲載していませんでした。色々と技術的な問題があったのもそうですが、実際の利用者さんの写真を引用したりしているからです。ホームページの全面改定を機に載せることにしました。

状況的アプローチ

-上田法技術を活かすための枠組み

葵の園・広島空港 理学療法士 西尾 幸敏

9.状況的アプローチとは?

状況的アプローチは、「クライエントが状況に応じてより適応的に運動を変化させ、運動課題達成をより容易に成し遂げられるように準備をするアプローチ」とも言える。そのために「コントロール可能なそれぞれのリソースを豊かにする」ということと「豊かになったリソースを使って運動スキルを多彩にする」ことがアプローチの中心になる。

以下では「リソースを豊かにする」、ということと「運動スキルを多彩にする」ということを具体的に説明してみたい。

A.リソースを豊かにして、運動スキルを多彩にする

1)身体リソース

①直接コントロール可能な身体リソース-柔軟性

直接コントロールが可能な身体リソースには柔軟性がある。柔軟性の低下は多くの障害で見られるが、その低下の意味するところも障害毎に大きく違う。

たとえば廃用性の可動域低下の原因は動かないことであり、そのため関節が硬くなり、重心移動や運動の範囲が小さくなって色々なことができなくなる。

デュシャンヌ型の筋ジストロフィーでは、近位関節の筋力低下によって、股関節・膝関節の支持性が低下する。が、骨盤前傾と腰椎前腕、胸郭の後方への移動などによって全身のアライメントを利用して反張膝を維持し、立位歩行を可能にしている。股関節などの屈曲拘縮が見られるが、これは全体のアライメントの保持に有効であって、この可動域を改善するとアライメントの保持が難しくなると言われる。9)関節可動域の低下が、むしろ機能的に貢献している良い例だ。

脳性運動障害では、麻痺によって筋の収縮性張力が失われる。このため身体がぐにゃぐにゃになって支持性が失われ、動きが出ない状態となる。(片麻痺直後の弛緩状態を思い浮かべると理解しやすい)

やがて筋の粘弾性変化や伸張反射の亢進によって筋の張力を取り戻し、支持性を獲得しようとする。これも柔軟性低下によって支持性を得ようとする1つの方略と考えられる。ところが、しばしば過剰に硬くなってしまう。筋の粘弾性システムはどうもその辺りの調整が利かないようだ。通常、粘弾性システムは健常な収縮性筋システムの補助的なシステムと考えられるが、メインの収縮性筋システムが働かなくなると、筋の粘弾性システムの暴走?が始まると考えられる。その結果身体が硬くなり、一定の姿勢から抜け出せなくなる。

②状況的アプローチにおける上田法技術の意味

上田法は通常の廃用性拘縮などにも有効であるが、脳性運動障害における過剰な粘弾性システムの硬さには、特に有効であると考える。脳卒中や脳性麻痺などのように過剰に柔軟性が低下した状態では、運動範囲が小さくなってしまい、筋力というリソースを豊富にしたり運動スキルを多彩にしたりする余地が制限されてしまうからだ。

まず上田法によってまず柔軟性を改善することで、運動範囲を広げ、筋力・持久力などのリソースを改善することが必要である。また広がった運動範囲の中で、様々な身体の使い方を試し、運動スキルを多彩にする機会も広がってくる。

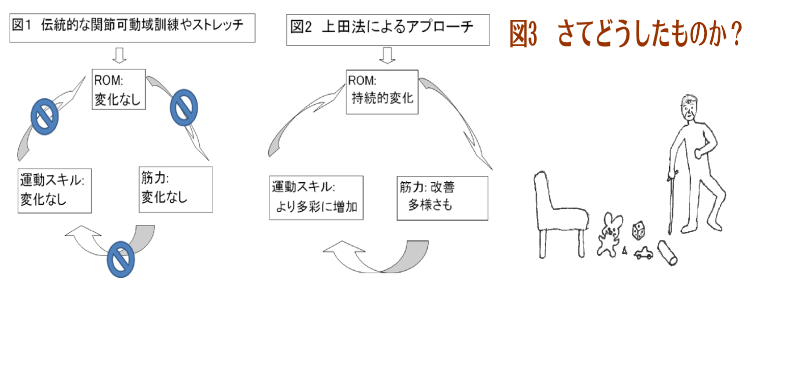

残念ながら伝統的な理学療法技術は脳性運動障害に伴う柔軟性低下には余り有効ではなかった。改善できる柔軟性は小さく、その効果が持続しない。たとえば屈曲した肘の関節可動域訓練を行う。直後には肘の可動域は広がるが、すぐに元の可動域と屈曲姿勢に戻ってしまう。(図1※下にあります)手術や薬物によらずこの姿勢を変化させようとすると、長期間にわたって苦痛や痛みを伴うストレッチを実施しなければならない。

柔軟性の改善は脳性運動障害ではアプローチのスタートになる大事なリソースなのだが、これに対する有効な方法がなかった。しかし上田法はこの柔軟性を改善するため、現在もっとも効果的で負担の少ない方法だと考える。

まず上田法を行ってから、筋力・持久力を増強し、運動スキルを多様化するような課題を提示する。あるいは環境調整を行い、環境利用を多彩にするような課題を提示する。上田法は脳性運動障害においては、パフォーマンス改善のための可能性を広げるためのスタートとなる技術である、と状況的アプローチでは考える。(図2)※図2は下にあります。

③運動課題を通して改善されるリソース(筋力や持久力)と運動スキル

筋力や持久力は、運動パフォーマンスを改善する上で柔軟性と同様の重要なリソースである。

伝統的な運動療法では、関節可動域訓練と同様、筋力訓練という分類で、身体の部位毎・筋肉毎に訓練を実施し、改善するという考え方があったが、これはどう見ても非効率的である。

Carr and Shephard10)が多くの例を挙げている。背臥位で上腕三頭筋を鍛えても、座位ではその効果が現れない、などである。座位で四頭筋を鍛えても、立位で四頭筋訓練の効果が出る訳ではない。筋力はその使い方、つまり課題達成のための運動スキルの獲得の中で必要な使い方や強さを学習されながら改善される方が効率的である。

筋力は達成されるべき運動課題、その運動が行われる状況、さらにはその状況が一刻一刻と変化するなかで、張力を出現させ、課題を達成させるということを目標に訓練するべきである。

持久力も同様に、患者様に必要な運動スキルを洗練する過程で、自然に身についてくるものなので、そのために特別に時間を割く必要はない。

特に最近の医療・介護の状況の中で、訓練に使える時間は限られてきている。個別訓練は一般に20分ほどの短い時間なので、いかに効率的に訓練を進めるかもプロのセラピストの腕の見せ所なのである。

具体的な例を挙げてみよう。脳卒中後の片麻痺患者さんは、患側下肢で体重支持できるようにならなければ、健側下肢を振り出すことはできない 。従って患側下肢は様々な状況下で体重を支持する、という運動課題が提示される。

以下は当施設で、セラピストが提示する運動課題である。

立位で、

a.両脚で立位保持(重心の保持)

b.両脚でつま先立ち(上下での重心移動)

c.ハーフスクワット( 〃 )

d.交互に片脚で支えて反対脚の膝関節を屈曲する(左右への重心移動を行いながら支持する)

e.交互に片脚で支えて反対脚の股関節を外転する(左右への重心移動を大きくしながら支持する)

f.前後左右へステップして戻る(前後左右への重心移動)

f.患側下肢を20㎝幅の板の上に置き、反対足の下肢で板を跨いで戻る(前後と上下の重心移動を行いながら)

その他・・・・

また以上の運動課題を以下のような様々な条件で実施する。

a.両手で平行棒を持って

b.片手で平行棒を持って

c.片手で杖を持って

d.プラットフォーム前で何も持たずに

その他・・・・

1つの運動課題を様々な条件で繰り返し実施すると、次第にその運動課題に必要な筋力や持久力が改善される。

もちろんこの場合の筋力とは、収縮性筋システムか粘弾性システムかは問わない。どういう形であれ、そのやり方を見つけ出し使うのは運動問題解決者であるクライエント自身である。セラピストはそのやり方に目を向ける必要はなく、その運動課題が達成されるかどうか、それによってパフォーマンス・アップの可能性があるかどうかを判断する。

④実りを生み出すための「繰り返しと変化」

上記の訓練は、一見すると1つの運動課題の退屈な繰り返しにも見える。もちろん実施条件は変えていくものの、基本的には「片足で立ちながら重心移動する」ことの繰り返しである。

「台から立ち上がる」なら、いろんな高さ、いろんな種類の座面からの立ち上がりを繰り返すことになる。豊かなリソースと多彩な運動スキルを身につけるためには、時には状況を変え(時には変えないで)1つの運動課題を繰り返し、繰り返し、飽きることなく行うことは重要である。

⑤痛みの改善

痛みは運動のリソースではないが、筋力や可動域などのリソースの利用や運動スキルの多様さを制限する要素となる。従って痛みのあるケースでは、痛みをまず改善することは有効だろう。

痛みの改善は上田法で可能な場合もあるが、他にも沢山の痛みに対する技術があり、適当なものを選択すれば良い。

ただ残念なことに、一つの痛みを改善あるいは変化させる技術を身につけてしまうと、必要もないのにそれのみを理学療法と称して用いるセラピストが臨床でちょくちょく見られる。痛みを変化させる技術はしばしば、身体の心地よさを生じることも多く、クライエントのちょっとした満足感を得るのに役立つこともあるのだろう。

しかしながら訓練時間の大半が痛みを変化させる技術に使われ、パフォーマンス・アップに重要な筋力や持久力の改善を怠っていては、本末転倒となる。徒手療法は技術を深める面白さもあり、その場で効果のフィードバックも得られ易いので、理学療法士・作業療法士が囚われやすい罠となるため気をつけて欲しい。

2)環境リソース

一般に麻痺が重くなるにつれて、筋力・持久力などの身体リソースの改善は難しくなる。特に重度の麻痺では筋力のアップは難しい。そうなると環境リソース(装具や自助具、車椅子など身体の一部として使う物、手すりやトイレなどの環境に配置して使うもの、家族やヘルパーなどの介助や人的サービス制度など)の調整がパフォーマンス・アップや生活拡大の重要なポイントになってくる。

失調症やパーキンソン病などでも同様で、筋力・持久力がある程度改善した後は変化が見られなくなるものの、環境リソースの工夫をすると生活範囲が拡大する例も多い。

また手すりなど、据え付けてすぐに有効に使える場合もあるが、電動車椅子などは身体の一部として自由に使えるようになるまでに、運動スキルを発展させる必要がある。つまり様々な状況の中で様々な運動課題として経験していく必要がある。環境リソースもまた身体的リソースと同様、運動スキルの学習とセットで提供していく必要がある。

さて環境リソースについては、バラエティも多く、それに関わる運動スキルの個別性も高いので具体的に検討していくとすぐに本何冊分かの量になってしまう。ここではこれくらいにしておきたい。

3)リソースを豊かにし、運動スキルを多彩にすることのまとめ

リソースは身体的リソースと環境リソースに分けられる。

身体的リソースの中で直接アプローチした方が効率的なのは柔軟性である。上田法は廃用性の柔軟性低下でも効果はあるが、特に脳性運動障害では他に類を見ないほど効果的な手技である。脳性運動障害、特に過剰に硬くなるタイプでは、まず柔軟性の改善による運動範囲の拡大がなければ、何も始まらない。

運動範囲が広がったところで、筋力・持久力などのリソースは運動スキル学習を同時に伴った運動課題を通して改善した方が良い。その方が効率的・効果的である。(柔軟性リソースも運動課題を通して改善できる場合もあるが、ケース毎の検討が必要だろう。ここでは紙面の都合でこれだけとしておく)

同じ運動課題を漫然と繰り返すのは好ましくない。現実世界は変化に富んでいる。あなたは毎朝自室のベッドから立ち上がる。しかし毎日体調は違う。睡眠不足の時もぐっすり寝た時も、疲れた朝も二日酔いの朝もある。パジャマの時もあるし、裸の時もあるかもしれない。寒い朝もあれば、暑い朝もある。明るい朝もあれば暗い朝もある。毎朝の異なった状況の中で、あなたは安全に立ち上がるという同じ結果を出し続けなければならない。

そのためにこそ、リソースを豊富にし、立つための運動スキルを多彩にしなければならない。より実りある効果を生み出すためには、同じ運動課題を異なった状況下で行っていく必要がある。

起立なら台の高さを変える、手すりのそば、テーブルのそば、壁のそばなどで支えに利用できるものを変える。目を開けて立つ、閉じて立つ。片手に物を持って立つ・・・など。また時間の経過と共に、少しずつ運動強度を高める形で進めた方が良いだろう。たとえば台を次第に低くしていく、回数を増やすなど。そのことがリソースをより豊富にすることになるからだ。

ただどの程度の頻度で状況を変えていくかは少し考慮が必要である。変化の大きい急性期や廃用性、他に目立った麻痺がなく改善が期待できる場合には、忙しく変えていくこともある。が、慢性期やリソースの改善の余り期待できない障害、高齢者ではむしろゆっくりと時間をかけて、一つの課題を繰り返した方が良い時もある。臨床では身体や障害のことだけを見るわけにはいかない。体調の良いときもあれば悪いときもある。そのため訓練によって必ず良い結果が出る訳ではない。焦らず、じっくり取り組んで変化を感じながらいく方が良い場合だってあると思う。

痛みはリソースでも運動スキルでもないが、リソースの利用や運動スキルの出現を邪魔して、運動パフォーマンスを低下させる。痛みが改善できる物であれば、改善した方が良い。

B.手段は選ばず!

状況的アプローチでは、課題達成の方法に善し悪しの価値付けはしない。まずは課題達成できる方法がある、ということが一番大事である。階層型理論のように、課題達成のためにできもしない健常者の典型的な運動を唯一の方法として学ぶように要求されると、それができない場合はまず絶望的となる。しかし手段は選ばす、課題達成さえすれば良い、とすると希望は広がる。

たとえば図3を見ていただきたい。片麻痺のおじいちゃんが、ソファに座ろうと思うのだが、間にお孫さんの散らかしたオモチャが一杯で困惑しておられる。さてこの方の課題達成のための選択肢のリストは、たとえば以下の通りである。

図3 さて、どうしたものか?(※図3は下にあります。)

① 杖で床を叩いたり、「おーい」と奥さんを呼んだりして片付けてもらう。

② 健側下肢でグイグイオモチャを押しのけながら進む。

③ 杖でオモチャを払いのけながら進む。

④ まずはじっくりと見て、安全そうなルートを決定する。

⑤ オモチャのない場所へ脚を運びながら進んでいく。

⑥ その他沢山・・・

もし上記のどの方法でも安全に課題達成できるなら、全部正解である。従来、できるだけ自分でできる方法が良い、とセラピストから、あるいは社会一般から価値付けされる傾向にある。が、それはクライエントとその置かれた状況次第である。重要なことは、様々な状況の中で選択肢が多い、ということである。

リストの①しかできなかった人が、リソースを豊富にし、運動スキルを多彩にすると②以降の手段も取ることができるようになる。それこそが状況性アプローチの目標である。

一方で①から⑥まで全部できるのに、常に①の方法を選ぶ人だってあるはずだ。奥さんから「何よ、いい加減にして!いつも忙しい時に限って!1人でやりなさい!」とか、子供から「おかあさんに世話ばっかりかけてダメでしょう!子供じゃないんだから・・」といわれ続けても①の方法をとる人だっている。

実際うちの父親はそうだったし、怒りながらもそれに応じている母親はいつも満足そうだった。母親がいないと分かっている時は、父親はいつも②から⑥の方法を選択していた。それぞれのクライエントはそれぞれにとって価値や意味のある手段を選択しているのである。何度も言うようだが、1人1人が自律した問題解決者なのだ。

私たちの仕事は、1人1人のクライエントのリソースを豊かにし、運動スキルを多様にして問題解決能力を高めること。そしてクライエントが様々な状況で問題解決の選択肢を沢山持てるようにすること。クライエントが今より容易に課題達成できるように準備することである。

逆にクライエントはやりたいことをやりたいようにやるだけなので、社会の価値観でとやかく言うのは控えたい。私たちの仕事はクライエントの管理ではなく、クライエントと協力して目標を達成することである。

10.状況的アプローチの具体的な例

ここでは上田法から始まり、幾つかの運動リソースの改善と運動スキルの多彩化による状況的アプローチの具体的な例を紹介していきたいと思う。

状況的アプローチでは、最初に解決するべき問題、あるいは達成するべき課題を明確にする、というのは学校で習う伝統的なアプローチと一緒である。クライエントから具体的な目標を言われる場合もあるが、漠然と良くなりたいといった時もある。目標も問題も言われないことも多い。具体的な目標や問題が見つからない場合は、「運動パフォーマンスのアップ」位で構わない。最初の課題は何でも良いので決めておいた方が作業を進めやすいからだ。

現場では最初から完璧さを追求する必要はないし、実際にできるものでもない。肩肘張らずにできるようにやれば良いのである。必要な修正はその都度加えながら進めば良い。

次には課題達成のために豊富にするべきリソースと運動スキルを検討し、運動課題を設定する。運動課題も大雑把に決めておいて良い。実際にやりながら修正を加えていく方が実際的である。

続いて運動パフォーマンスがアップして、状況変化が起きて運動や達成課題の変化が起きてくる。この段階でリソースの再検討、目標や運動課題の再設定を行う。この辺りは伝統的な理学療法・作業療法と変わらない。また変化が起きない場合も、もう一度リソースと運動課題を再検討する。そして「課題設定」→「リソースと運動課題の検討と設定」→「実行」→「評価と目標、運動課題の再設定」の過程を繰り返す。

評価については、状況的アプローチでは特にクライエント-セラピスト協同型11)の評価体系を推薦する。これは評価自体にクライエントの参加を求める形式だ。代表的なものにAuto-estimatics(オートエスティマティクス)11)がある。

学校で習うような評価はセラピスト主導で行われる。実施も記録も評価もセラピスト主導だ。対してクライエント-セラピスト協同型では、実施も記録も評価にもクライエントを巻き込みながら進める。運動問題解決者たるクライエント自身が評価を行う、というのはとても意味があるからだ。

というのもセラピストが検査を実施し、記録し、評価している限り、クライエントは自然に受身の存在、評価される存在として扱われてしまう。そう扱われれば、クライエント自身もそう思ってしまうだろう。逆に検査と記録をクライエントとセラピストが一緒にし、これについて話し合えば、クライエントは運動問題解決者の立場に自然に立たれるようになるだろう。

さて、具体的な例を以下に紹介する。

状況的アプローチ - 上田法技術を活かすための枠組み(その6)